|

大家好,今天由民进会员,来自天津大学地球系统科学学院的傅平青教授跟大家说说PM2.5的那些事儿。

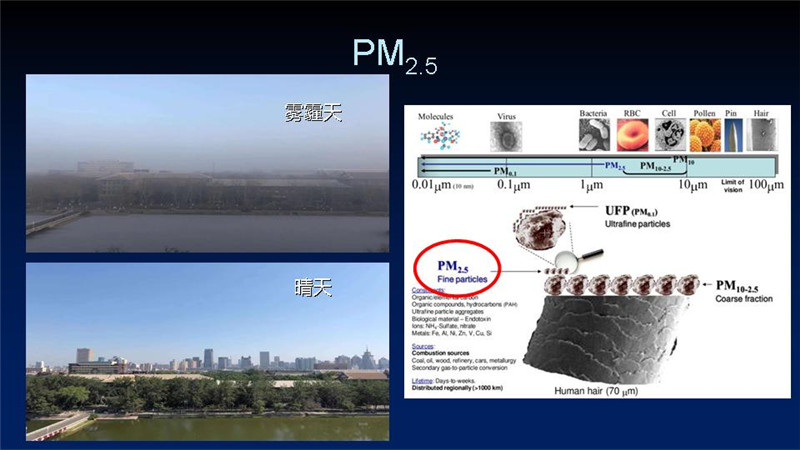

近些年,大家对PM2.5耳熟能详,我们都知道它是污染天气的一个重要角色,对雾霾天气的形成有促进作用,左边这张图就对比了天津大学在雾霾天和晴天的景象。PM2.5的学名叫细颗粒物,指的是悬浮在空气中,空气动力学直径小于等于2.5微米的固态、液态或者不定形态的大气颗粒物,其中的PM就是颗粒物的意思。右边这张经典图片,以人的头发为参照物来描述PM2.5的大小。头发大概是70微米粗,而PM2.5还不到头发的二十分之一。因此,PM2.5粒径小、比表面积大、活性强。

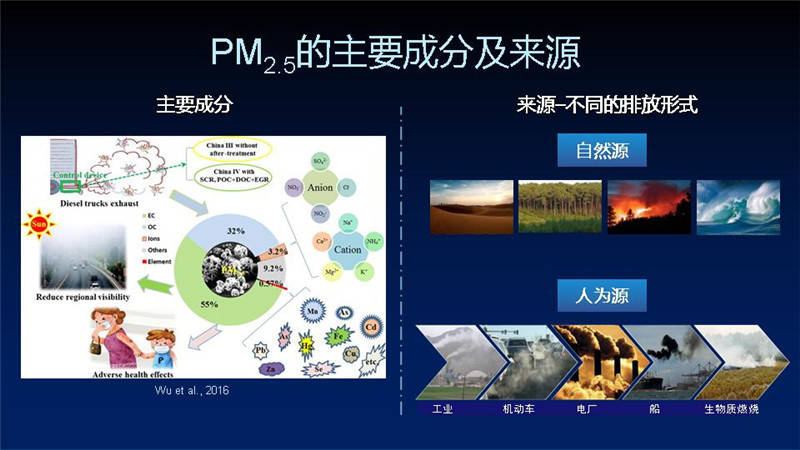

PM2.5的主要化学成分包括有机物、硝酸盐、硫酸盐、铵盐、地壳元素以及各种金属元素。有PM2.5不等于有污染。PM2.5其实一直都存在于自然界中,可以通过自然过程以及人类活动排放进入大气。自然源可以来自沙漠、森林、火山、海洋等各种环境,人为源主要有工业活动、汽车尾气、燃煤采暖、餐饮、地面扬尘等的排放。曾经,大气中的PM2.5含量很低,但随着经济发展和城市化进程的加剧,人类活动排放产生的颗粒物急剧增多,大气中PM2.5含量升高,导致空气质量恶化。

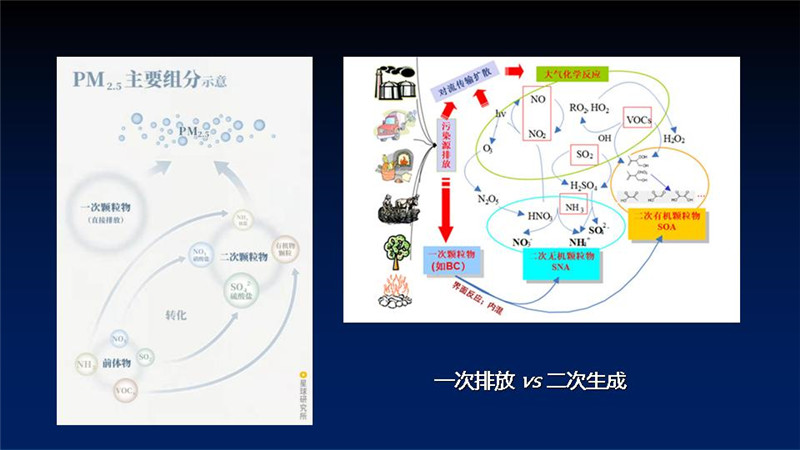

PM2.5既可以通过一次排放直接进入大气,例如沙尘、海盐、生物质颗粒如花粉,还有人类活动排放的黑碳颗粒等;也可以通过一次排放的气态前体物如挥发性有机物和氨气、氮氧化物、二氧化硫等气态污染物,在空气中发生化学反应而形成二次颗粒物。

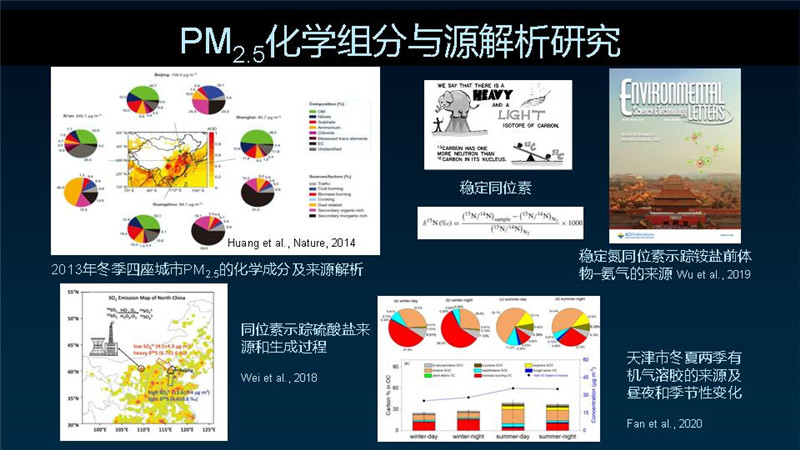

不同地区的PM2.5浓度、化学组成及气候、环境、健康等效应是不同的。我们可以在全球范围内包括城市、乡村、高山、森林、沙漠、海洋、极地等地,以及大气边界层不同高度处设置采样点对PM2.5进行采集并分析研究。

对PM2.5的研究可以从很多方面入手,例如通过测试颗粒物的化学组成、有机分子标志物含量、同位素组成等指示PM2.5的来源。

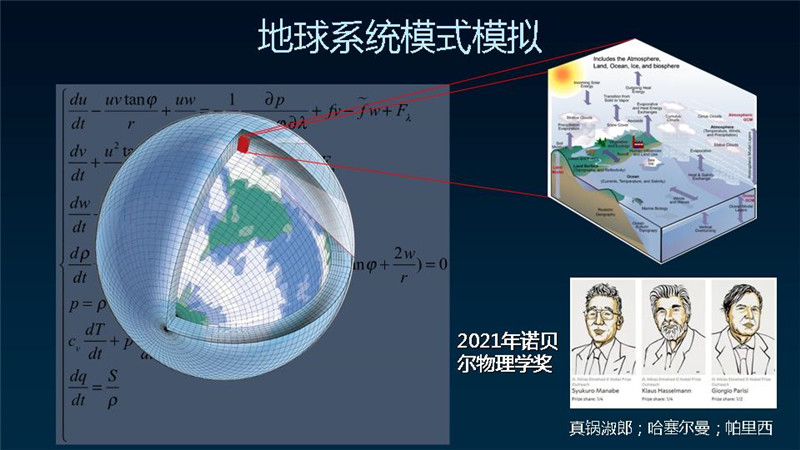

使用数字模型模拟PM2.5对地球气候的影响,这涉及到我们对复杂物理系统的理解。真锅淑郎和哈塞尔曼两位科学家,就是凭借对“地球气候的物理建模、量化可变性和可靠地预测全球变暖”的开创性贡献而获得了今年的诺贝尔物理学奖。

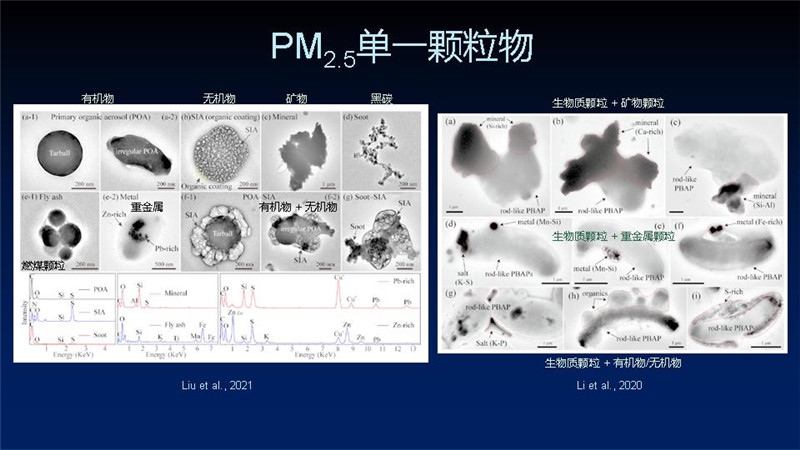

此外,我们还可以从微观层面观察颗粒物的形貌,可以看到颗粒物形状各异、千差万别,也说明了PM2.5来源和理化特征的复杂性。

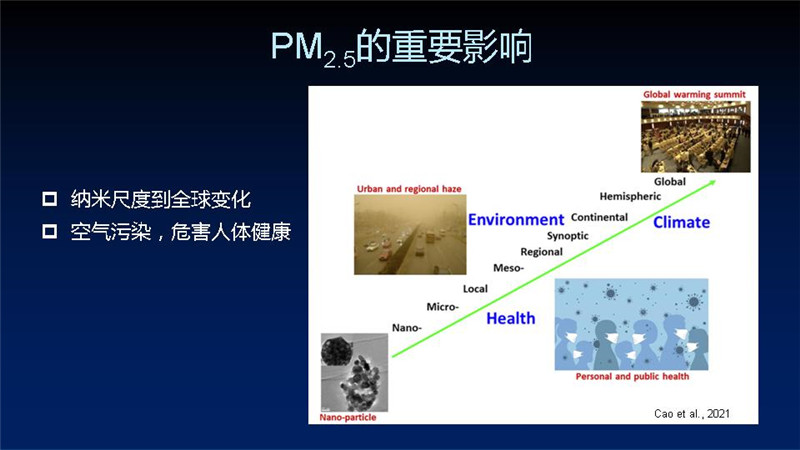

研究表明,从纳米尺度到全球尺度,PM2.5可以对环境、公共健康和全球变化产生重要影响。

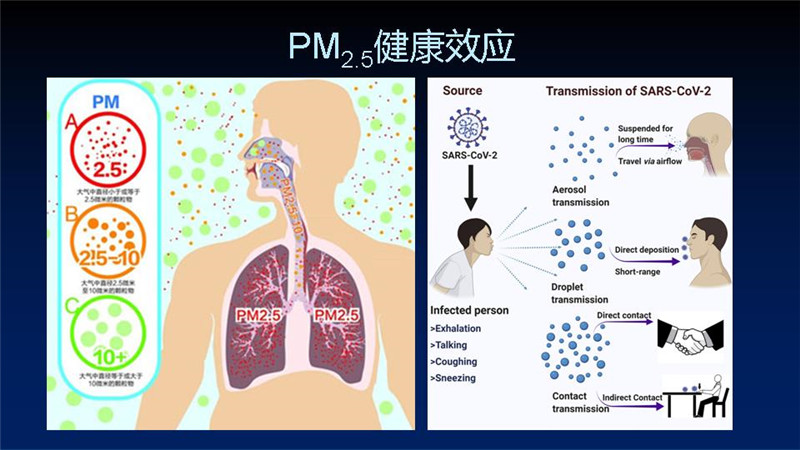

PM2.5粒径小,可吸附有毒有害化学物质以及细菌病毒等微生物,突破人体鼻腔绒毛以及痰液的阻隔,顺利进入支气管以及肺泡,从而被人体吸收,并且不经过肝脏排毒,迅速进入血液,遍布全身,引发人类各类炎症,降低人类免疫力。人体的呼吸系统、心血管系统、血液系统、生殖系统等因此受到损害。研究表明,在密闭环境中,颗粒物也可作为载体传播新冠病毒。

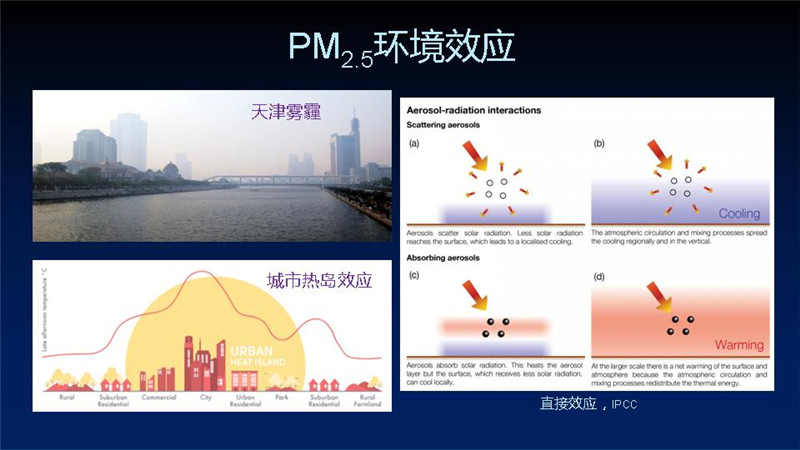

PM2.5对环境具有直接效应和间接效应。当大量细颗粒物悬浮在空气中时,空气浑浊,相对湿度小于80%,水平能见度小于10千米时,就会形成霾。在城市化过程中,人口聚集在城区会导致城区温度高于郊区,也就是热岛效应。但是在城市中PM2.5浓度水平较高的情况下,颗粒物对太阳辐射的散射和吸收可以导致对地面的冷却作用。

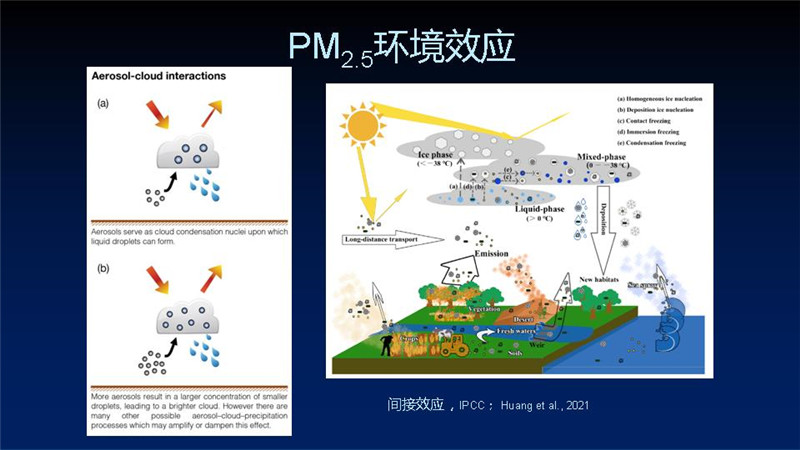

颗粒物除了对环境有直接效应外,还有间接效应。例如在云和降水的形成中充当凝结核。当颗粒物大量存在时,云凝结核增加,在一定量水汽存在时,云层变厚,导致到达地面的辐射减少,起到降温作用。另外,当云凝结核增加时,可导致云水向雨水的转化速率减小,降水因此减少。此外,PM2.5还可以对生态、环境和气候造成其他很多方面影响。

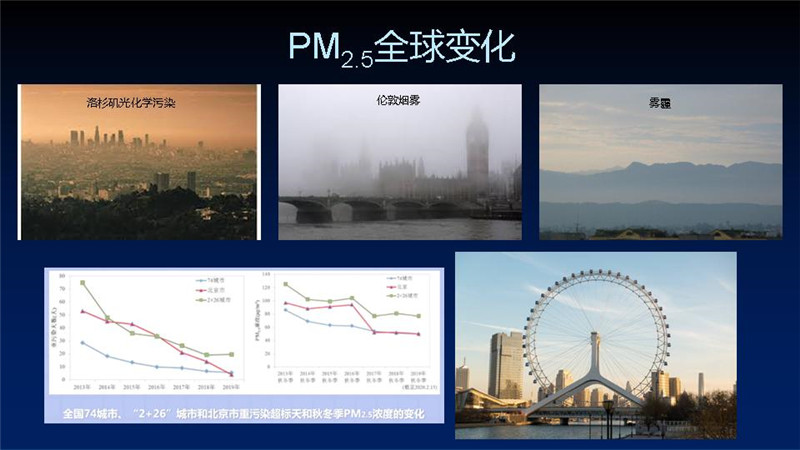

世界各地在经济发展过程中都存在空气污染的情况,如洛杉矶光化学污染、伦敦烟雾以及我国华北地区的雾霾。近年来,我国多举措推动大气污染防治,PM2.5下降趋势明显,空气质量大幅改善。然而,目前的空气质量还未完全达标,改善空气质量,任重而道远,需要政府、社会,和包括你我在内的公众共同努力,共同守护头顶的蔚蓝天空!

本期的青年在线论坛“PM2.5的那些事儿”就谈到这里,下集再见。谢谢大家!

人物简介

傅平青,男,1974年出生于浙江磐安,中国民主促进会会员。天津大学地球系统科学学院教授,天津大学北洋讲席教授,博士生导师。民进天津大学委员会委员。研究领域为大气化学和生物地球化学。已在SCI刊物发表论文200余篇。入选、荣获多项国内外荣誉、奖项。主持、合作多项重点项目。

|